2015年,牛津大学经过50年的研究发现,口服避孕药能够有效降低I型和II型子宫内膜癌的发生率,其相对风险降低至0.76。长期使用口服避孕药的女性在使用10到15年后,患病风险比未使用者减少了一半。这种保护效果在停药后仍持续存在,长达30年。

科学家认为,这主要是因为避孕药在卵泡期可能将非对抗性雌激素的水平降至最低,从而保护了子宫内膜。此外,对于经历闭经的女性而言,闭经期的激素治疗中所含的妊娠激素能够降低雌激素对子宫内膜癌的不利影响,从而减少该癌症的发生率。研究表明,约有4亿名年龄未满75岁的女性因口服避孕药的使用而免受子宫内膜癌的危害。既然能够预防癌症,那就持续服用吧!

药物有时会带来副作用,千万不要忘记它还有另一种可能的危害。

任何药物都有一定的副作用,而避孕药的主要副作用之一是可能引起静脉血栓。如果长期服用避孕药的女性同时又长时间久坐,她们患静脉血栓的风险会显著增加,并可能导致肺栓塞。此外,避孕药与乳腺癌之间的关系尚不明确。

说了这么多,如果你需要服用避孕药,不必对它感到恐惧,可以安心按照规律服用。避孕药并不是坏东西,不必片面看待它。只要合理使用,正规的药品可以为我们提供帮助,保障健康。

避孕药可能会产生哪些副作用?

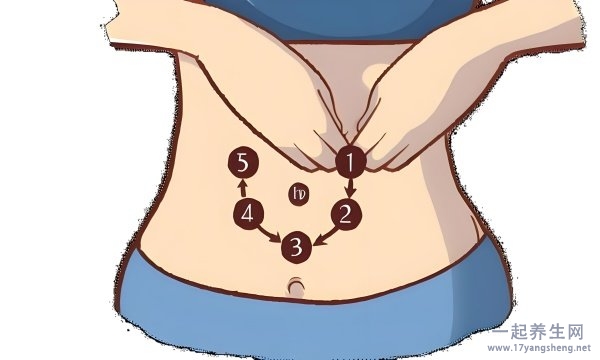

月经是生理周期的一部分,育龄女性及灵长类雌性动物每月会经历子宫内膜的增厚、血管的增殖以及腺体的分泌。随着子宫内膜的崩溃和脱落,伴随出现的出血现象,这一周期性变化反映了女性腺体和内分泌系统在生殖器官功能上的协调,以及身体状况的稳定性。

服用避孕药物(主要包含雌激素和孕激素)来干预或延迟子宫内膜脱落出血,会人为地打乱正常的内分泌规律,强行推迟月经。这种做法必然会导致内分泌失调,影响少女生殖系统的健康发育,可能引发月经不规律,严重的情况下甚至可导致闭经和终身不育。此外,有时还可能造成肝脏和肾脏的损害等问题。

避孕药的主要成分是雌激素,特别是己烯雌酚。己烯雌酚是一种合成的强效雌激素,主要用于治疗卵巢功能不全、闭经、功能性子宫出血和绝经综合征等疾病。

大量滥用避孕药(即雌激素)存在诸多隐患,长期使用可能导致严重后果,尤其是增加乳腺癌的风险,甚至危及生命。目前已有充分证据表明,这类疾病与雌激素的滥用有较大关联。

对于月经初潮后未满两年的女生,她们的神经内分泌轴尚未完全发育,月经周期也仍在不断调整中,因此不应受到任何外界的影响。如果使用大量雌激素类药物持续10天以上来推迟月经,反而可能导致更大的紊乱。