今天是二十四节气中的立冬,古代中国民间习惯将立冬视为冬天的开始。《月令七十二候集解》中说:立冬意味着建设的开始,它是冬季的开端,也是万物收藏结果之时。秋天的庄稼都已经收获晒黑,被储存入库,动物们也开始准备冬眠。在立冬这个季节,女性应该如何进行保健呢?现在就让我们来详细了解一下。

立冬养肾

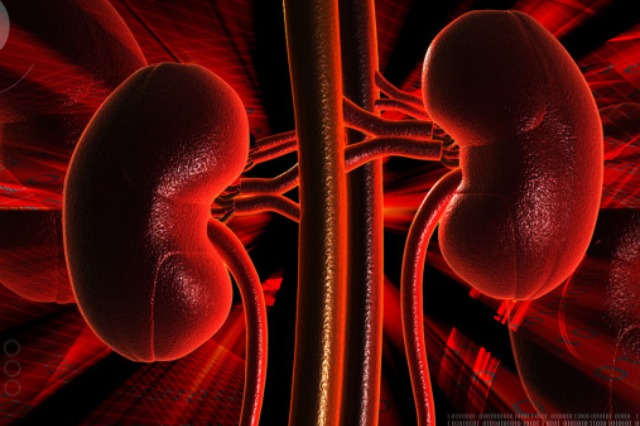

中医学认为肾脏内含有真阴和真阳两种物质。五脏的阴性无法滋养肾的阴性,五脏的阳性也无法滋养肾的阳性。肾的阴性是身体生长发育的基本物质,而肾的阳性则是身体活动的基本动力。肾的阴性是肾的阳性的物质基础,肾的阳性则是肾的阴性的功能表现。人生而为天地之间的存在,接受阴阳之气的滋养,体内的阴阳变化与自然界的阴阳变化密切相关。冬天时,五脏的重点是肾,身体的阴阳根源也在于肾,所以冬天养生的关键是养护肾的阴阳。肾被视为蛰伏的主要器官,也像封存的书一样。在冬天,要小心避免性生活,保护精血。就像《黄帝内经》所说的,冬天不进行封存养生,到了春天就一定会生病。

冬季一年四个重要的季节之一是立冬,以及立春、立夏、立秋合称为四立节气。在古代社会中,立冬是一个重要的节日,这一天,皇帝会带领文武百官到首都北郊设坛祭祀。在立冬这一天,人们通常会休息一天,以此来奖励自己和家人一年来的辛勤努力。有句谚语说:“立冬补冬,补嘴是最好的比喻”。中医认为:保持早睡晚起,日出而作,保证充足的睡眠,有利于阳气潜藏,阴精蓄积。如果衣物太薄,室温太低容易感冒,消耗阳光的正能量;相反,如果衣物太厚,室温太高,不能适度隐藏阳光,寒邪容易侵入,人体会失去新陈代谢的活力。因此,立冬后的生活起居需要注意养护。

肾最伤不起

在冬季时,天气寒冷,会对我们的身体产生不良影响,尤其是对肾脏功能的伤害最为明显。寒冷容易伤害肾脏的阳气,从而引发一系列疾病。首先,腰膝会感到冷痛,容易患上感冒,并且夜间尿频,阳痿和遗精等问题也较为常见。此外,肾脏的阳气不足会进一步损害肾脏的阴气,导致阴气亏损,引发口干咽燥、头晕和耳鸣等症状。因此,冬季非常重要时刻保养好肾脏健康。

养水是养肾

肾脏在五行中属于水元素,明代医生张景岳认为应该利用冬季寒冷的气候来养护肾脏。也就是说,在冬天的寒冷气候下,人体会更好地适应肾气的变化,新陈代谢速度会下降,而精力下降则是因为肾气消耗过多导致的。肾气虚弱时,冬季肾脏的保养应该以滋养肾脏为重点,以水元素作为保健原则。

肾阴虚的症状会有哪些表现呢?

肾阴是身体阴液的基础,阴液对身体起到滋养濡润的作用。肾虚会导致阴液流失,身体无法得到阴液的滋润,表现为口干舌燥、心烦意乱、颧骨发红、唇色红润、盗汗(多发生在下午和晚上)、大便干燥、小便量减少等症状。由于肾主持骨生成髓,肾阴不足时,骨髓得不到充分滋养,就会出现失眠和健忘、头晕耳鸣的问题。

立冬如何保养身体?在立冬期间,可以做三件事来让你度过一个健康的冬季:

揉耳增肾阳

经过长期的诊断观察,发现当人体患病时,耳廓上会出现反应点。由于耳朵上布满穴位,与全身各部位相连,因此中医的耳针疗法就是在特定的反应区域进行针刺或推拿来治疗疾病。例如,在外耳的对耳轮上脚和下脚之间有一个三角形凹陷处,称为三角窝,该区域与人体的生殖功能相对应。通过在三角窝的中点进行针灸刺激,可以治疗女性月经不调以及男性的遗精和阳痿等问题。同样地,对耳穴图上与肾相对应的部位进行针刺,也可以起到强肾健身的作用。根据患者的体质和病情不同,除了针刺外,还可以采用灸法、埋豆、放血、按摩等多种治疗方式。特别对于因肾气不足引起的失眠、头痛、头晕、记忆力减退等问题,通过搓揉按摩耳廓能够取得良好的疗效。

泡脚活络

从中医角度来看,人体的各个脏器和功能在脚部都对应有相应的穴位。脚部不仅是足三阴经的起点,也是足三阳经的终点。这些经脉的根分别位于脚部的6个穴位上,脚踝以下共有33个穴位,双脚共计66个穴位,它们分别与人体的五脏六腑相对应,占据了全身穴位的10%。 经常泡脚可以刺激脚部的太冲、隐白、太溪、涌泉以及踝关节以下的各个穴位,起到滋补元气、增强腰部力量、调理脏腑、畅通经络、促进新陈代谢和减缓衰老的作用。它们可以防治各种脏腑功能紊乱、消化不良、便秘、脱发、耳鸣、耳聋、头晕、眼花、牙齿松动、失眠、关节麻木等症状。因此,民间有睡前泡脚比服用人参汤更好的说法。

艾灸

肾脏是人体的先天之本,脾胃则是后天之本。当脾肾虚弱时,人体的正气就会减少,而邪气会蓬勃生长。因此,养护正气的方法就是温暖补充脾肾的能量。中医认为,在补充能量方面,没有什么比灸法更好的了。所谓灸法,就是用艾草的燃烧热力来刺激穴位,从而增强人体的阳气,滋养真阴。在这里说的灸法,就是平时我们所指的艾灸。艾灸有六大功效:促进经络通畅,调理气血运行,祛除湿气和寒气,消除肿胀和结节,增强阳气,纠正逆气,预防疾病和保健身体。古人有云:针所不能做到的,灸法能够实现。灸法可以补救虚寒的情况,分散郁结的症状,治疗疾病的问题,而对于没有病痛的人来说,艾灸可以起到保健和延年益寿的作用,这说明在某些情况下,灸法比针灸更为优秀。